Der Bund soll mobile Geräte überprüfen dürfen: Die Ergebnisse eines Pilotprojekts stützen die umstrittene politische Forderung.

Ist der Mann tatsächlich aus dem Nationaldienst in Eritrea desertiert? Ist die Frau dem Bürgerkrieg in Syrien entflohen? Und war der Jugendliche wirklich der Repression der Taliban in Afghanistan ausgesetzt?

Solche Fragen stellen sich den Schweizer Migrationsbehörden zuhauf,

denn lediglich ein Viertel der Asylsuchenden kann Ausweispapiere vorlegen. In den Jahren 2016 bis 2019 waren es zwischen 70,2 und 78,5 Prozent der Gesuchsteller, die ihre Identität nicht beweisen konnten.

Allein im laufenden Jahr verfügten gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM) 4962 Personen nicht über Pass oder ID. Datenbanken, Fingerabdrücke, Sprachanalysen: In aufwendiger Recherche müssen die Behörden die Fluchtgeschichten überprüfen – und kommen dabei häufig nicht zu eindeutigen Schlüssen.

Das soll sich nun ändern: SVP-Nationalrat Gregor Rutz will es den Behörden ermöglichen, die Mobiltelefone und Computer der Asylsuchenden zu durchleuchten, wenn die Identität nicht auf anderem Wege festgestellt werden kann. Gesuchsteller müssen heute von Gesetzes wegen ihre Identität offenlegen und dazu ihre Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben. Diese Mitwirkungspflicht im Asylverfahren soll nun um die Pflicht zur Geräteherausgabe ergänzt werden.

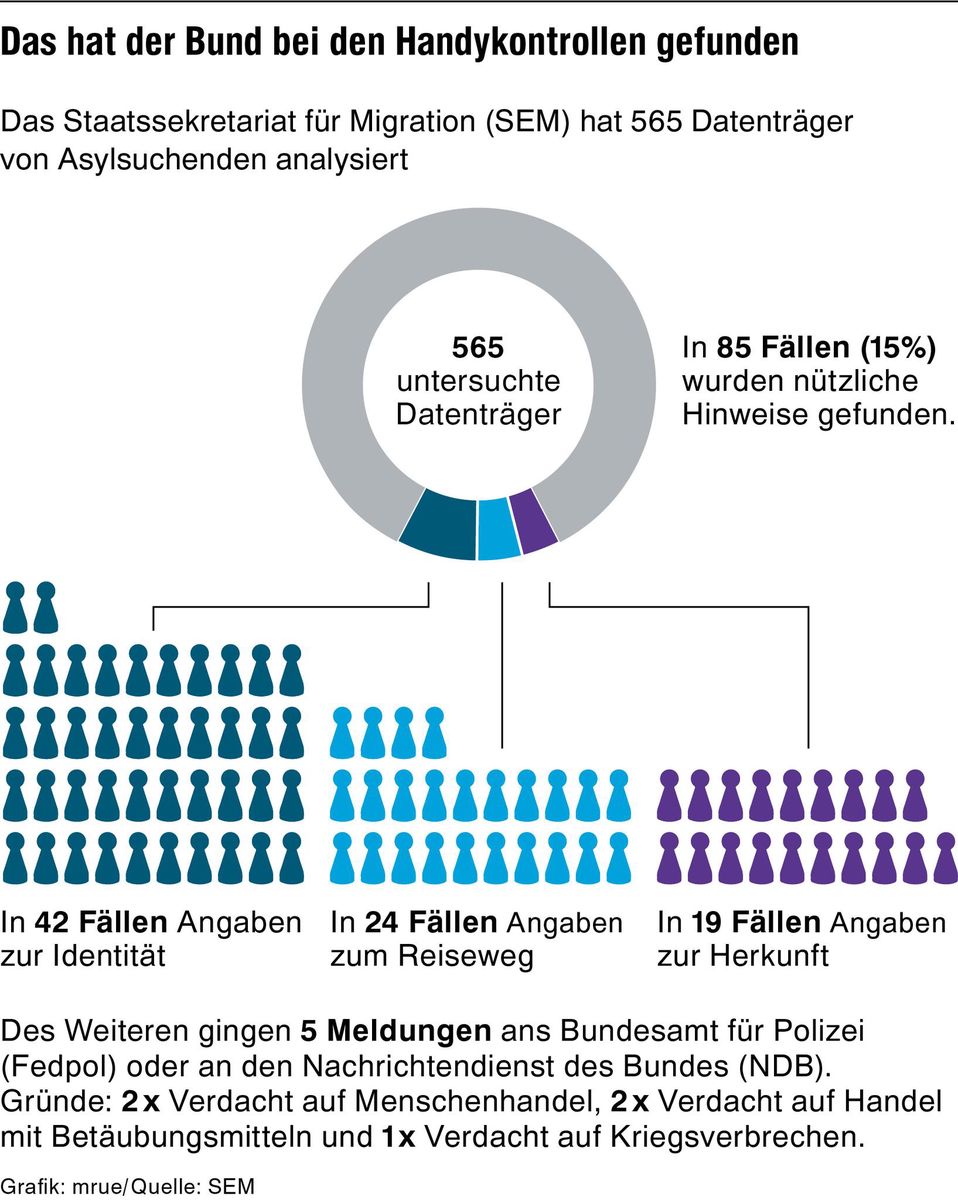

Rutz’ parlamentarische Initiative hat in den vorberatenden Kommissionen von National- und Ständerat eine deutliche Mehrheit gefunden. Am nächsten Donnerstag befasst sich die Staatspolitische Kommission des Nationalrats erneut mit dem Vorstoss – und dabei dürfte ein bislang unveröffentlichter Bericht des SEM zu reden geben. Im Papier, das von Mitte Juli datiert und dieser Zeitung vorliegt, wird ein Pilotprojekt zur Auswertung elektronischer Datenträger bilanziert. Demnach hat das SEM von November 2017 bis Mai 2018 in den ehemaligen Empfangs- und Verfahrenszentren Chiasso und Vallorbe 565 freiwillig abgegebene Datenträger evaluiert.

Ziele erreicht

Das Resultat: In 15 Prozent der Fälle bargen die Handys und Laptops nützliche Hinweise zur Identität, zum Reiseweg oder zur Herkunft. In fünf weiteren Fällen wurden zudem Informationen an Polizei- und Sicherheitsbehörden weitergeleitet – wegen des Verdachts auf Menschenhandel, auf Handel mit Betäubungsmitteln oder auf die Begehung von Kriegsverbrechen.

Das SEM sieht die Ziele des Projekts erreicht: «Es konnten Hinweise im erhofften Umfang gefunden werden», heisst es im Papier. Der Pilotversuch beruhte auf Freiwilligkeit. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Datenträger-Abgabe, so das SEM, würde «noch bessere Resultate» – mehr Identitätsdaten und sicherheitsrelevante Hinweise – ermöglichen. Die Bundesbehörde sagt auf Anfrage, dass die Datenauswertung der Identitätsabklärung «dienlich» wäre. Sie sei jedoch ein «schwerer Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung». Deshalb bedürfe es einer klaren gesetzlichen Grundlage.

Die Befürworter der Handykontrolle sehen sich durch den Versuch bestätigt: «Dass sogar mutmassliche Kriegsverbrecher eruiert werden können, rechtfertigt eine Regelung erst recht», sagt Rutz. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe beurteilt das anders. «Schutzsuchende werden dadurch pauschal kriminalisiert», sagt Sprecherin Eliane Engeler. In manchen Ländern gebe es schlicht keine Identitätspapiere, oder Schlepper würden die Pässe abnehmen. SVP-Politiker hingegen sagen, Asylsuchende würden ihre Papiere absichtlich verschwinden lassen. Die Gesuchsteller wüssten meist schon bei der Abreise, welche Regeln im Zielland gälten, sagt Rutz.

Ausweitung befürchtet

Linke Politiker monieren, nicht einmal mutmassliche Straftäter seien im Strafrecht derartigen Regeln unterworfen: Smartphones dürften nur bei schweren Gesetzesverstössen und bei begründetem Tatverdacht analysiert werden. Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli hält eine erzwungene Datenherausgabe denn auch nur bei begründetem Anfangsverdacht auf Terrorismus für gerechtfertigt.

SP-Nationalrat Cédric Wermuth befürchtet, Rutz’ Vorstoss öffne Tür und Tor für eine Ausweitung der Datenauswertung, etwa im Strassenverkehr. Die Behörden erhielten nicht nur Zugriff auf die Daten der Asylsuchenden, sondern ohne deren Zustimmung auch auf jene von Familienmitgliedern oder auf die Korrespondenz mit Anwälten. Initiant Rutz taxiert diese Kritik als absurd, komme sie doch just aus jenen Kreisen, die alle Steuerdaten offenlegen möchten und dort keinen Schutz der Privatsphäre akzeptieren würden.

Bestätigt sehen sich die Befürworter der Handykontrolle überdies durch Daten des Bundesamts für Flüchtlinge Deutschland (Bamf). Diese Methode trage «in nicht wenigen Fällen» dazu bei, resümiert die Behörde in einem Bericht zuhanden des SEM, dass «wesentlich aufwendigere und teurere Methoden minimiert werden konnten» – für Wermuth ein «absurdes» Argument: «Es kann kaum sein, dass wir grundrechtliche Eingriffe legitimieren, weil es billiger ist.» Wie sich der Handyzugriff auf die Kosten des Asylwesens langfristig auswirken wird, ist unklar. Laut deutschen Medien ist das Bamf-Projekt mit 7,6 Millionen Euro inzwischen doppelt so teuer wie vor dem Start geschätzt.

So dezidiert die linke Kritik ist: Verbündete haben SP und Grüne nicht. Für CVP-Präsident Gerhard Pfister ist klar: Wenn Deutschland Handys auswerte, könne dies auch die Schweiz tun. Der Bund solle mit den Kontrollen fortfahren dürfen. Pfisters Haltung ist in der politischen Mitte verbreitet. Deshalb dürfte die Staatspolitische Kommission des Nationalrats am Donnerstag die Datenauswertung nicht mehr infrage stellen – sondern nur noch über deren genaue Ausgestaltung im Gesetz diskutieren.

Von Raphaela Birrer (Ressortleiterin Politik)